Ungkapan “sama-sama daun” yang kerap diucapkan Prabowo Subianto, dalam konteks tertentu, justru mengungkap sebuah kebenaran yang mengerikan. Dalam semesta psikopatologi kekuasaan, daun uang dan daun sawit memang telah menjadi objek hasrat yang identik, keduanya tumbuh subur di atas tanah yang sama: hutan yang diratakan dan tanah yang dihisap habis kekayaannya. Narasi “kegilaan” di sini bukanlah suatu kondisi klinis individual, melainkan sebuah psikosis struktural, di mana logika eksploitasi total telah menggantikan realitas ekologis dan sosial. Prabowo, sebagai figur yang memadukan kekuatan politik puncak dengan kepemilikan korporasi perkebunan, menjadi personifikasi dari konflik yang mendalam ini. Jejak perusahaan-perusahaannya, khususnya dalam industri sawit,membentuk peta yang jelas dari trauma ekologis yang berulang di Sumatera.

“Saya kira ke depan kita harus tambah tanam kelapa sawit.

Enggak usah takut apa itu katanya membahayakan, deforestation, namanya kelapa sawit. Ya pohon, ya kan? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan.”

Prabowo Subianto

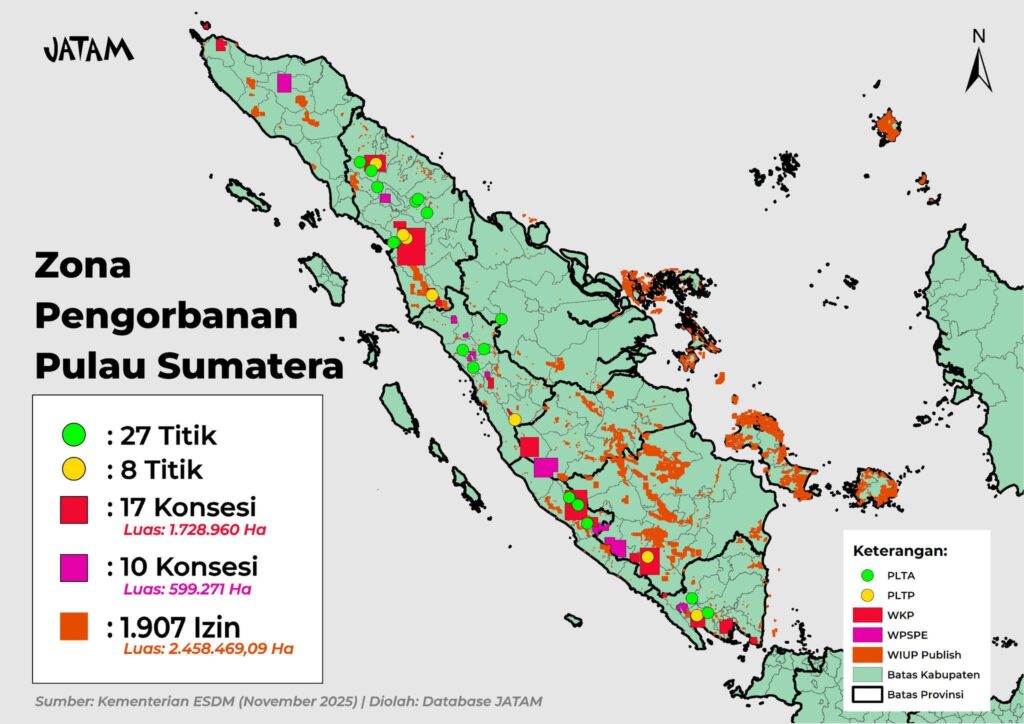

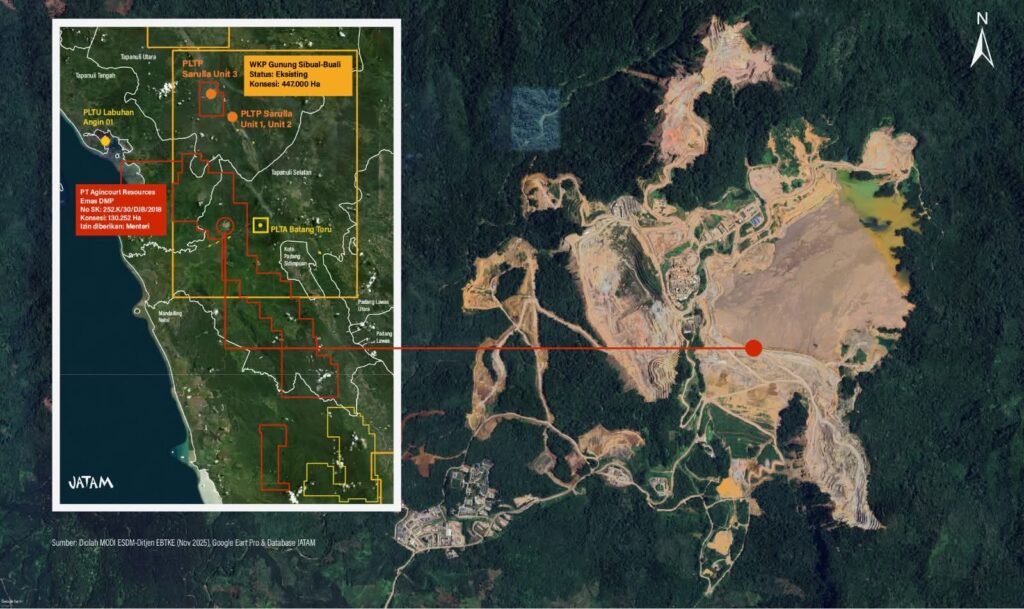

Perkebunan sawit yang dikaitkan dengan jaringan keluarga Prabowo, terutama melalui PT Bumi Mekar Hijau di Sumatera Selatan, telah lama menjadi subjek kontroversi. Data dari Forest Watch Indonesia mencatat bahwa konsesi-konsesi besar di wilayah tersebut berkontribusi pada fragmentasi dan degradasi lanskap hutan. Lebih nyata lagi, pada 2015, PT Bumi Mekar Hijau secara resmi dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas perannya dalam kebakaran hutan dan lahan yang menghancurkan ekosistem gambut. Meskipun melalui proses hukum yang panjang dan berbelit, kasus ini merupakan pengakuan negara bahwa operasi perusahaan ini telah menyebabkan kerusakan ekologis masif. Dari kacamata psikoanalisis, kebakaran hutan itu adalah literal dari tindakan pemusnahan (death drive) yang tak terkendali, di mana hasrat untuk menguasai lahan berubah menjadi penghancuran aktual, melahap segala sesuatu termasuk masa depan ekologi itu sendiri.

Dampak dari penghancuran ini termanifestasi dalam banjir tahunan yang melanda Sumatera. Transformasi hutan dan lahan gambut—yang berfungsi sebagai spons raksasa—menjadi monokultur sawit telah menghancurkan mekanisme alami pengaturan air. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara konsisten mencatat peningkatan frekuensi dan intensitas banjir di provinsi-provinsi seperti Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi, di mana ekspansi sawit masif terjadi. Banjir ini bukanlah kemarahan alam yang tak bisa dijelaskan, melainkan return of the repressed, kembalinya segala yang ditekan: air yang seharusnya diserap tanah kini datang sebagai bencana, mengungkap kebohongan bahwa hutan bisa ditukar dengan kebun tanpa konsekuensi. Setiap kali banjir menerjang, itu adalah bukti kegagalan negara dalam memisahkan dua identitas Prabowo: sebagai pengusaha yang berkepentingan pada akuisisi lahan dan sebagai pemegang otoritas yang seharusnya menjamin keselamatan ekologis rakyatnya.

Skema Mega Food Estate (MGB), yang didorong secara nasional, semakin memperjelas ambivalensi ini. Proyek yang dihebohkan ini, menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sarat dengan masalah perencanaan, inefisiensi anggaran, dan potensi kerusakan lingkungan. Dalam konteks Sumatera, skema ini berisiko menjadi sublimasi baru, yaitu pengalihan hasrat eksploitatif yang sama ke dalam wacana “kedaulatan pangan” yang mulia. Dana yang dihamburkan untuk membuka lahan-lahan baru adalah pengulangan dari pola lama: memindahkan modal besar ke tanah, seringkali dengan mengabaikan kajian lingkungan yang komprehensif. Ini adalah bentuk penolakan (denial) kolektif, di mana pelajaran pahit dari kegagalan dan kerusakan akibat alih fungsi hutan untuk sawit sengaja dilupakan, dan digantikan dengan proyek fantasi yang menggunakan logika yang sama.

Korupsi pejabat adalah pelumas yang membuat mesin psikosis ini terus berputar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berulang kali mengungkap modus korupsi dalam perizinan kehutanan dan perkebunan, yang melibatkan jaringan pejabat daerah dan pusat. Dalam dinamika yang melibatkan korporasi besar, korupsi berfungsi sebagai transaksi narsistik, di mana pejabat dan pengusaha saling mengukuhkan kekuasaan dan keistimewaan mereka, dengan mengorbankan hukum dan lingkungan sebagai objek yang bisa dikorbankan. Mereka membangun sebuah realitas alternatif, di mana izin yang cacat hukum dianggap sah, lahan yang dilindungi dianggap terpakai, dan kerusakan yang terjadi dianggap sebagai konsekuensi wajar pembangunan. Realitas inilah yang kemudian dipaksakan kepada publik, menciptakan suatu kesadaran palsu.

Oleh karena itu, “kegilaan” yang tampak adalah kegilaan yang sangat rasional dalam logikanya sendiri: logika akumulasi tanpa akhir. Daun sawit dari Bumi Mekar Hijau dan daun uang dari anggaran MGB berasal dari akar yang sama—sebuah sistem yang telah memutus hubungannya dengan naluri pelestarian diri ekologis. Sampai kritik diri (self-reflection) kolektif dilakukan, dan hasrat akan kuasa atas alam diubah menjadi pengakuan akan ketergantungan kita padanya, maka siklus ini akan terus berlanjut. Setiap tetes air banjir di Sumatera adalah air mata bumi yang mengutuk kegilaan kita yang paling mendasar: mengira kita bisa selamat setelah membunuh yang menopang hidup kita.