Di sebuah desa di China, para petani tidak lagi hanya menanam padi lalu menunggu musim panen sambil berharap hujan turun pada waktu yang tepat. Mereka menebarkan kepiting kecil jenis Eriocheir sinensis ke petakan sawah, membiarkan hewan-hewan itu berjalan, menyaring air, memangsa hama, dan menyuburkan tanah secara alami. Model ini bukan eksperimen unik, melainkan bagian dari program agroekologi besar yang kini didorong pemerintah Tiongkok, sistem pertanian polikultur yang menggabungkan padi, kepiting, ikan, atau bahkan bebek. Sementara di sisi lain Indonesia negara agraris dengan 7,46 juta hektar lahan sawah menurut BPS masih berkutat pada masalah klasik harga pupuk, tanah jenuh kimia, saluran irigasi rusak, dan produksi stagnan. Kalau mau jujur, kita ini seperti murid lama yang terus mengulang kelas, sementara negara lain sudah masuk bab baru.

Metode sawah kepiting di China bukan sekadar gimmick. Penelitian dari Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) menunjukkan bahwa kepiting membantu meningkatkan kadar nitrogen tanah, memangkas populasi hama, mengurangi kebutuhan pestisida hingga 50 persen, sekaligus memberi pendapatan tambahan melalui panen kepiting. Para petani menanam padi sambil beternak, menciptakan sistem pertanian dua keuntungan. Bahkan menurut laporan South China Morning Post, beberapa daerah mengalami lonjakan pendapatan hingga 3-4 kali lipat karena sistem ini. Bandingkan dengan Indonesia, di mana petani harus membeli pupuk mahal lalu menjual gabah dengan harga rendah, persis seperti usaha yang rugi sejak awal tetapi tetap dipaksa berjalan demi ketahanan pangan nasional.

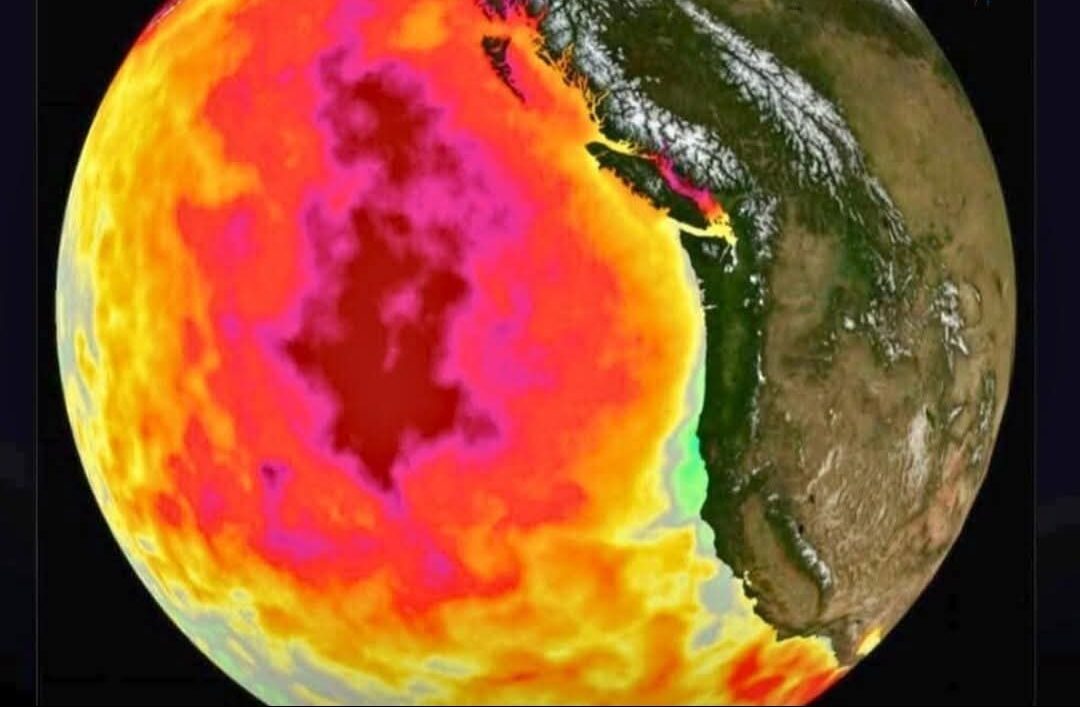

Di Indonesia, bicara inovasi pertanian sering mentok pada seminar, bukan penerapan. Pemerintah mendorong mekanisasi, tapi irigasi kita bocor di mana-mana. Pemerintah bicara swasembada, tetapi BPS melaporkan impor beras kita pada 2023 mencapai lebih dari 3 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah. Para ahli sudah lama menyarankan pendekatan agroekologi seperti integrasi ikan di sawah, tapi yang terjadi justru ketergantungan semakin besar pada pupuk kimia. Tanah yang dulunya subur kini semakin keras, keanekaragaman hayati menghilang, dan biaya produksi terus naik. Tanpa teknologi baru dan keberanian meniru yang berhasil dari negara lain, pertanian kita akan terus berjalan seperti roda pedati, bergerak, tapi lambat dan penuh beban.

Apa yang dilakukan China sebenarnya tidak rumit. Mereka mengamati ekosistem, melihat peran hewan-hewan kecil dalam menjaga keseimbangan, lalu menjadikannya bagian dari model pertanian massal. Mereka memodernisasi sambil menghormati mekanisme alam. Sementara kita, sering kali melakukan hal sebaliknya, memaksa alam mengikuti pola industri tanpa melihat konsekuensi jangka panjang. Saat pupuk subsidi berkurang, petani panik. Saat hama meningkat, solusi yang dipilih adalah obat kimia yang semakin memperparah kondisi tanah. Padahal di banyak wilayah Nusantara seperti Bali, Jawa tengah, dan Sumatera Barat sudah ada kearifan lokal integrasi ikan dengan padi yang sejak dulu menjaga ekosistem sawah tetap stabil. Ironis bahwa negara sebesar China mengadopsi prinsip itu secara ilmiah, sementara kita malah melupakannya demi pertanian modern versi brosur.

Di sisi lain, kebijakan pertanian Indonesia sering kali penuh retorika tetapi minim pengamanan lapangan. Saat gagal panen terjadi, petani disalahkan. Saat impor naik, alasan cuaca dijadikan tameng. Tapi tidak ada mekanisme serius yang mendorong diversifikasi metode bertani seperti model padi, ikan, dan kepiting. Bahkan ketika beberapa universitas seperti IPB dan UGM sudah membuktikan bahwa integrasi hewan di sawah meningkatkan hasil hingga 20 hingga 30 persen, kebijakannya tetap jalan di tempat. Kita selalu terpikat proyek besar lumbung pangan, food estate, dan segala jargon megah tetapi lupa bahwa masa depan pertanian berdiri di atas eksperimen kecil yang berdampak nyata, bukan diatas proposal raksasa yang gagal dipanen.

Jika kita mau jujur, pelajaran dari China sebetulnya sederhana, keberlanjutan tidak harus mahal, inovasi tidak harus rumit, dan modernisasi tidak harus meninggalkan alam. Kepiting-kepiting itu bekerja tanpa gaji, tanpa rapat, tanpa anggaran evaluasi. Mereka mengembalikan kesuburan tanah sambil menjaga ekologi. Model ini menunjukkan bahwa solusi pangan dunia mungkin justru berada di dasar sawah, bukan di ruang rapat kementerian. Tapi untuk mengadopsinya, kita harus mengubah cara berpikir, dari pertanian berbasis input mahal ke pertanian berbasis ekosistem. Dari pola memaksa ke pola merawat. Dari ketergantungan ke keberlanjutan.

Pada akhirnya pertanyaan besarnya bukanlah apakah Indonesia mampu meniru China, tetapi apakah kita bersedia. China memulai inovasi karena melihat bahwa masa depan tidak bisa lagi bergantung pada kimia dan subsidi tanpa batas. Kita pun seharusnya memahami hal yang sama. Petani kita sudah terlalu lama bekerja keras tanpa dihargai. Tanah kita terlalu lama dipaksa hingga kehilangan napas. Jika kepiting di China bisa membantu menyuburkan sawah, memperbaiki ekosistem, dan menambah pendapatan petani, mungkin sudah waktunya kita berhenti menganggap ide sederhana sebagai sesuatu yang mustahil. Karena bangsa yang besar tidak hanya yang banyak bicara, tetapi yang berani belajar bahkan dari kepiting.